もりおか史!

2025/4/5

✤ 盛岡藩では、ある特命を帯びた藩士が藩内各地に派遣された時期がありました。

✤ その特命とは、牛の乳搾り。江戸時代の資料では、「牛ノ乳取」や「牛ノ乳しおり」と記されています。慶安2(1649)年から13年の間で乳搾りを命じられたのは、全部で10人の藩士たち。彼らの詳しい役職は不明ですが、ここではひとまず「牛乳侍」と呼びましょう。

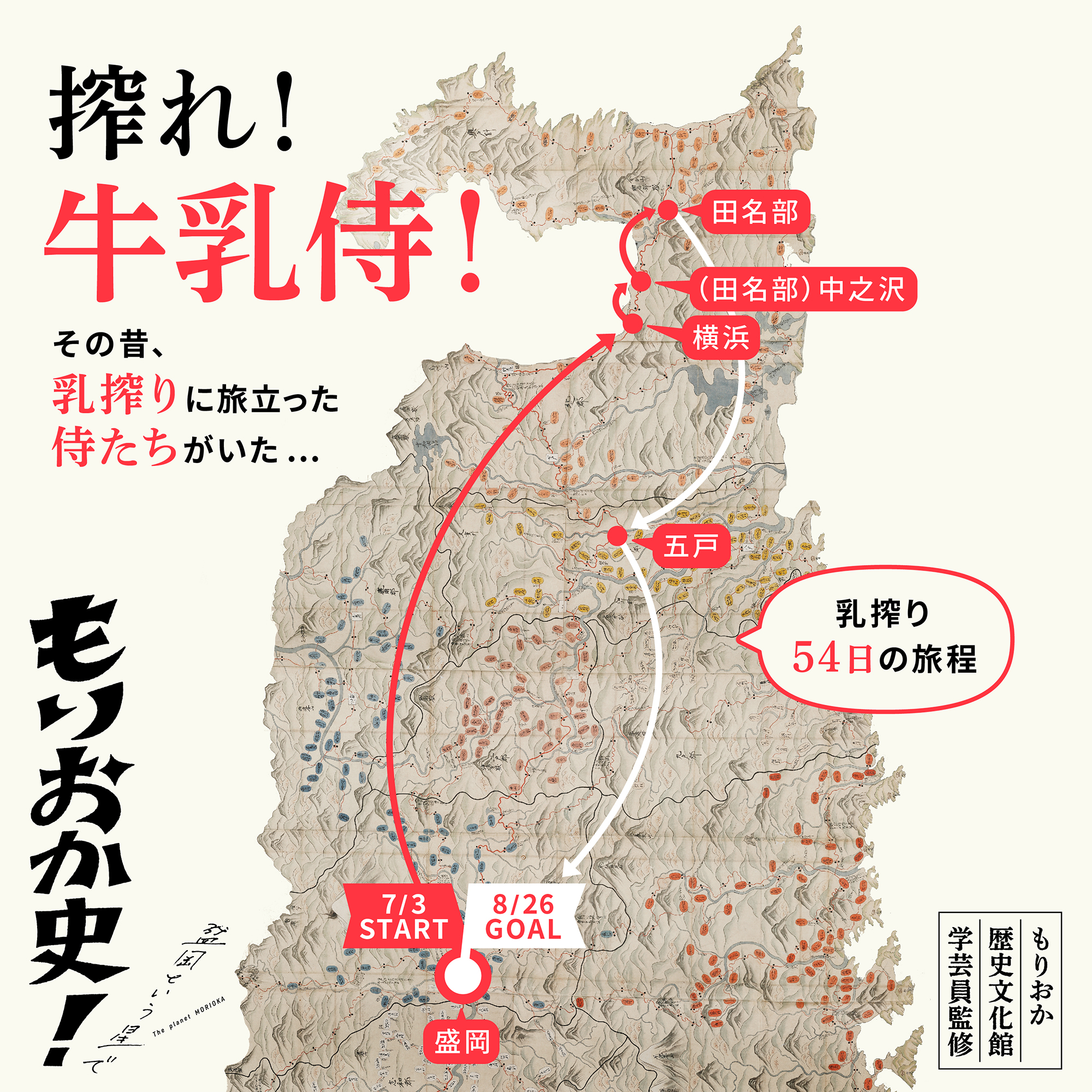

✤ 10人の牛乳侍の中で最も多くの牛乳を盛岡に送ったのは、渡部喜左衛門という人物です。慶安3年7月3日、藩命を受け乳搾りの任に就いた喜左衛門は下北半島へ向けて旅立ち、7月27日に青森県横浜町から発送した約1.4ℓの牛乳を皮切りに、8月26日に盛岡に帰るまでの1か月間で16回、総量約35ℓもの牛乳を盛岡に送りました。

✤ 日本で牛乳の飲用が一般的になったのは明治時代以降のことで、江戸時代には牛乳を飲む習慣はなかったはず。牛乳侍たちは、何のために乳搾りに奔走したのでしょうか。大変気になるところですが、残念ながら、彼らが搾った牛乳の用途や盛岡到着後の扱いについて記した資料は、未だ発見されていません。

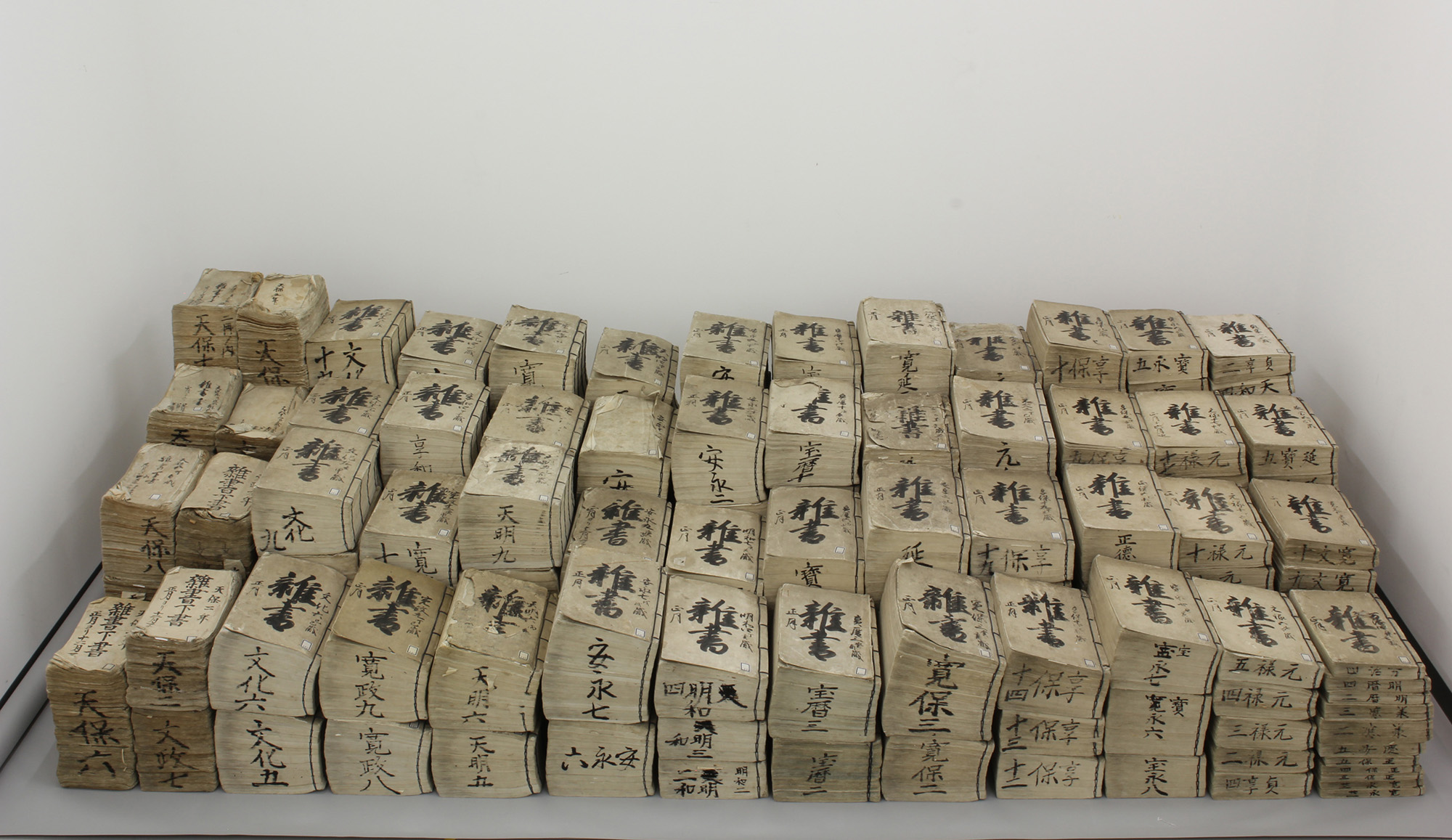

「盛岡藩家老席雑書」(もりおかはん かろうせき ざっしょ)

盛岡藩の家老による政務日誌。江戸時代初期の寛永21(1644)年から幕末も近い天保11(1840)年まで、約200年分の記録を綴った貴重な資料である。毎日ほぼ欠かすことなく記された日誌は、当日の日付と天候、担当家老の名前からはじまり、当日家老に報告された藩内の出来事や藩主の動向、さらに産業、法制、宗教、年中行事や自然現象などに関わる事柄が詳細に記されている。

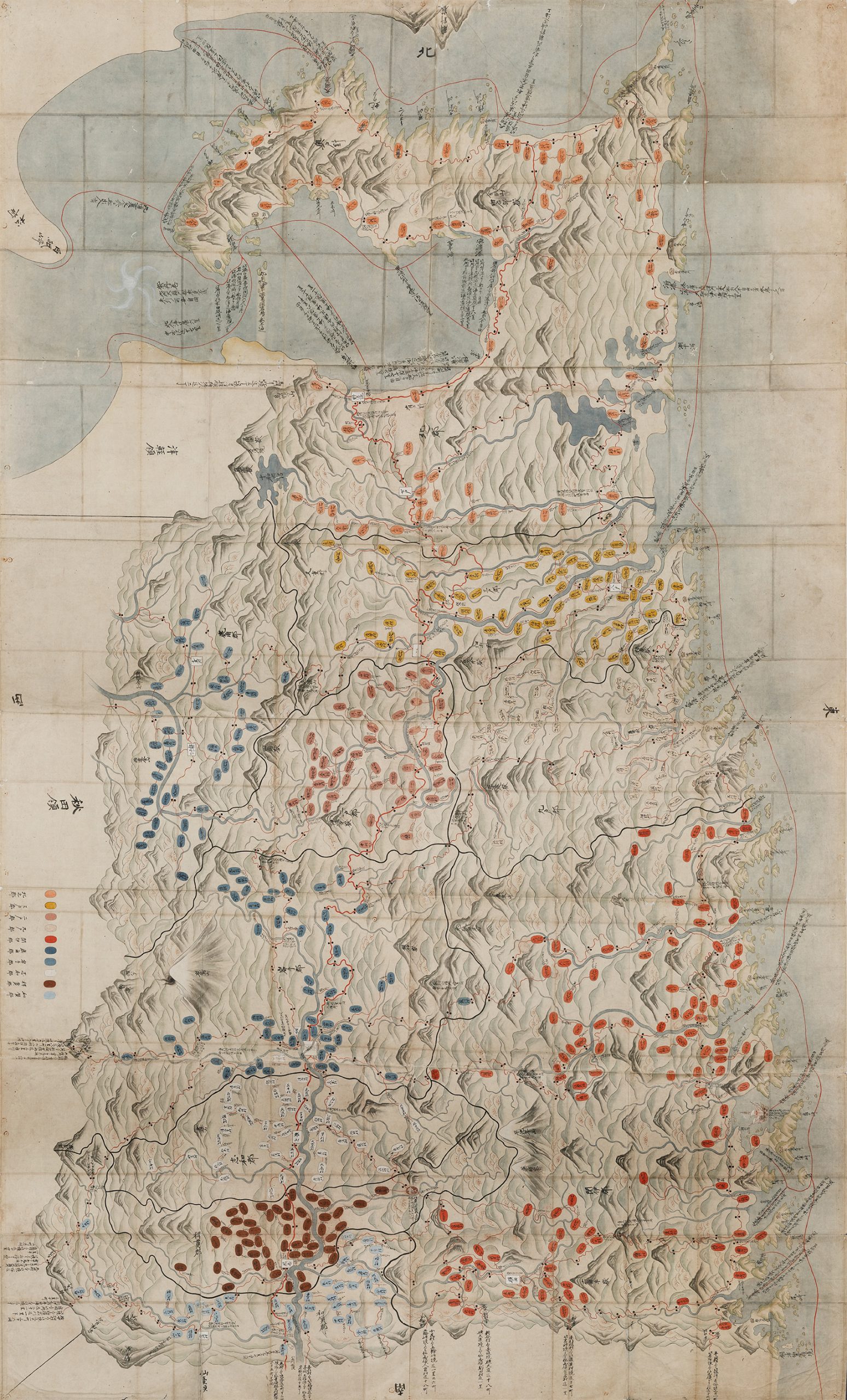

「南部領総絵図」(なんぶりょう そうえず)

盛岡藩全域を描いた絵図。このように藩領全域を描いた「国絵図」は、正保・元禄・天保の3回、江戸幕府が諸藩に命じて作成・提出させた。本資料はそのうち「正保国絵図」(詳細は「もりおか史!」#2を参照)を基にして作成されたものと考えられるが、それ以降(1686年と1732年)に起こった岩手山噴火の様子も描かれており、作成年代は不明。

©︎ The planet MORIOKA